Microsoft AI Tour 産業別セッションレポート【製造】 〜暗黙知を明らかにし、人間の能力を拡張する生成 AI の可能性〜

2025 年 3 月 27 日、昨年に続き、Microsoft AI Tour が東京ビッグサイトで開催されました。この 1 年を振り返っても AI 技術の進化はめざましく、本イベントでも多くの先進事例が紹介されました。まさに「ビジョンをインパクトに変える。」というテーマどおり、AI によるイノベーションがあらゆる業界で成果をあげていることが実感できるイベントとなりました。

基調講演にはマイクロソフト コーポレーション会長 兼 CEO のサティア・ナデラと日本マイクロソフト株式会社 代表取締役社長の津坂 美樹が登壇。マイクロソフトが見据える AI 時代の変革について発表を行いました。

AI Tour 全般及び基調講演の紹介はビジネス全般へ

製造業界向けブレイクアウト セッション

「生成 AI 活用による製造 DX への挑戦〜日立とマイクロソフト、最前線から見た勘所〜」

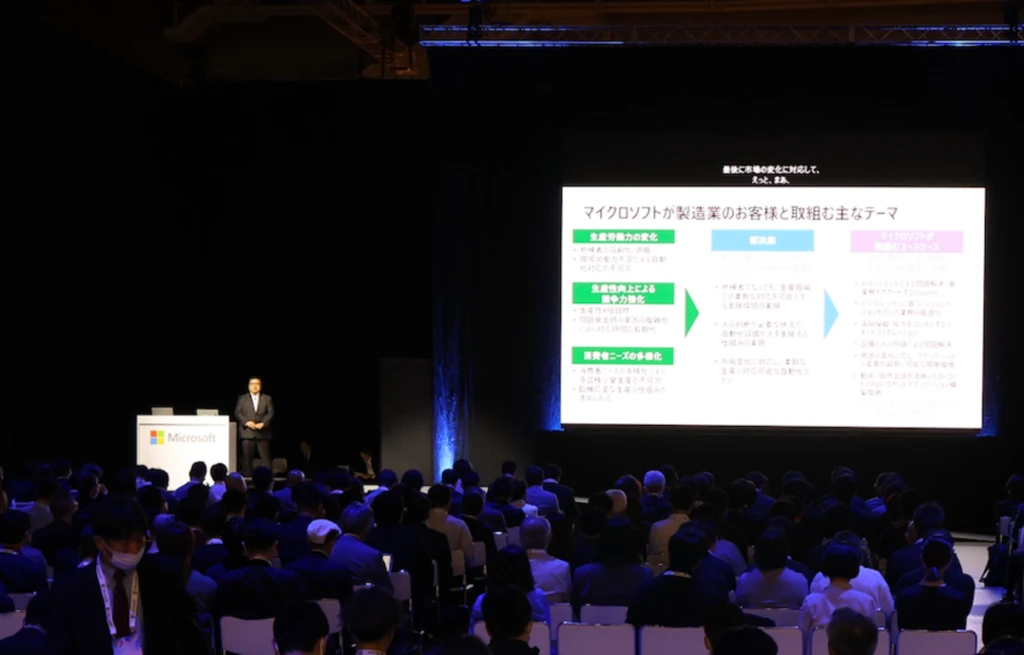

製造業界向けブレイクアウト セッションでは、日本マイクロソフト株式会社 執行役員 常務 インダストリアル & 製造事業本部長の横井 伸好が登壇。「生成 AI の登場から約 2 年が経ち、トライアルの段階から、使っていかなければいけないものという認識に変わっています」と述べ、すでに多くの企業が生成 AI をどのように活用していくかを真剣に考えるフェーズに入っていることを示唆しました。

そして本セッションでは製造業における最新の活用事例、トレンド、方向性が紹介されることを伝えて、マイクロソフト コーポレーション 製造・モダリティ インダストリー ディレクター, インダストリー アドバイザーの濱口 猛智にバトンタッチしました。

マイクロソフトが提供する、製造業向け AI ソリューション

濱口はまず製造業が直面する課題として「生産労働力の変化」「生産性向上による競争力強化」「消費者ニーズの多様化」を提示しました。

これらの課題に対して濱口は、「熟練者でなくても現場対応を可能にする取り組み」「自動化設備と人との協業」「柔軟な生産に対応可能な自動化ライン」の 3 点を解決案として掲げ、マイクロソフトが取り組むソリューションのユースケースとして「AI エージェントによる問題解決」「デジタル・ツインとシミュレーションの組み合わせによる最適化」「生成 AI を介した人と設備との対話」などを挙げました。

濱口はこれらのソリューションを「人を助けて、人の判断を支援する仕組み」と総括。マイクロソフトが製造業分野で生成 AI が活用される典型的なパターンとして、「RAG(Retrieval Augmented Generation)」「マルチ AI エージェント」「Graph RAG」そして「マルチ モーダル」の 4 つのカテゴリーを提示し、生成 AI を使って課題解決に取り組む先進的な企業として、日立製作所の野村氏を招き入れました。

日立グループにおける生成 AI 活用の取り組み

生成 AI 推進センタ チーフ DX マネージャ 野村 英二氏

登壇した株式会社 日立製作所 コネクティブ インダストリーズ事業統括本部 生成 AI 推進センタ チーフ DX マネージャの野村 英二氏から、まず日立グループにおける生成 AI 活用についての詳細な説明がありました。

同社では、労働人口の減少に伴って発生するフロントライン ワーカーの人手不足などの社会問題を解決するために全社で生成 AI 活用を推進し、さらにそこで蓄積されたナレッジを顧客へのさまざまなサービスにつなげるサイクルを回していると野村氏。2023 年から始まった社内の生成 AI 活用事例はすでに 1000 件を超えているとのことで、この日はそのなかから、フロントライン ワーカー向けのふたつの事例が紹介されました。

ひとつ目は、「製造設備保全業務への生成 AI 適用」です。同社の製造現場では、保全記録のデータが標準化されておらず、個人の経験に依存してしまいがちという課題がありました。

そこで、保全記録や取扱説明書だけでなく設計図面も生成 AI に学習させ、さらに熟練者が OT データから原因分析するプロセスを分析・活用して、生成 AI に故障原因や故障箇所を推論させる仕組みを構築。試行錯誤の結果、経験の浅い保全員でも質の高い保全作業が可能な環境を実現できたそうです。

ふたつ目の事例として、「メタバースと生成 AI を組み合わせた現場支援技術」が紹介されました。野村氏は「フロントライン ワーカーの能力は簡単にデジタル技術で置き換えられるものではない」という前提を示したうえで、「人間が使う能力をテクノロジーで拡張し、それを人間が統合して生かせれば、フロントライン ワーカーの負担を軽減できる」と、本ソリューションの開発コンセプトを述べました。

デモンストレーション動画では、特別なハードウェアを必要とせず、いつでも、誰でも、どこからでも現場を体験できる「現場拡張メタバース」が紹介されました。この技術には、作業着型センサーやスマートフォン アプリなどを用いて収集された多様なデータのなかから、生成 AI が見るべきデータを示唆する機能などが実装されています。

現在の課題として野村氏は、「環境の変化に抵抗する従業員がいることで現場導入が進まない」点を挙げ、使い慣れている Teams をベースとした現場拡張メタバース システムを、マイクロソフトとともに開発していることを明かしました。

そして今後の取り組みとして、暗黙知を学習させた AI エージェントの開発によってフロントライン ワーカーの生産性向上を目指す方針を示し、熟練者が持つ暗黙知を形式知化して技術継承を支援する「OT ナレッジ構築支援インタビュアー AI」を紹介。「今後も社内でノウハウを蓄積し、実績があるものをサービスとして提供していきたい」と語って事例紹介を終了しました。

セッション後半では濱口と野村氏によるディスカッションが行われました。自動化とフロントライン ワーカー支援のバランスについて問われた野村氏は「生成 AI の活用だけでは難しいので、ロボティクスや OT データを駆使して人間力を拡張することが大切」と回答。あくまで生成 AI は人間の補助機能であることを強調しました。

また野村氏は、生成 AI に頼り切りになって人が能力を落としてしまう懸念の声もあるとし、生成 AI に回答の根拠やエビデンスを開示させることも重要であると語りました。

濱口は、熟練者のナレッジを AI に取り込む手法を聞かせてほしいとリクエスト。野村氏からは、「安全工学や信頼性工学などの分析プロセスを活用し、日立の現場で培った高信頼技術の手法を生成 AI と統合すること」と説明しました。

また、原子力発電所のモックアップの移設工事以外でメタバースが活用されている事例として、鉄道車両保守での情報共有の例が紹介されました。野村氏は、現場で試す前にまず仮想空間上でシミュレーションしたいというニーズが多いと語り、その傾向については濱野も同調。メタバースに加えて AI が登場したことで、支援の幅が広がっていることを示唆しました。

最後に濱口がタイトルの「勘所」にあたる結論として「暗黙知をどのように AI に取り込んで、どのように課題に適用できるかを考えることが大事」と述べて、ディスカッションは終了となりました。

このセッションを通じて、製造業における生成 AI 活用の最新動向と、生成 AI によって製造業の現場における暗黙知の形式知化と、働く人々の能力を拡張できる可能性が示されました。来場者は自分たちの抱える課題解決につながるひとつの道筋が見えたセッションになったのではないでしょうか。

産業別 Connection Hub レポート【製造】

工場運営を円滑に進めるための AI エージェント活用ユース ケース

会場のほぼ中央には日本マイクロソフトの産業別 Connection Hub が設置され、産業ごとに生成 AI 活用のデモを展開。多くの来場者が足を止めて説明に聞き入っていました。

製造業界向けの Hub では、生成 AI とほかのテクノロジーを組み合わせて業務効率化を実現した 3 つのユース ケースが紹介されていました。

ひとつは「外観検査 AI カメラ」。AI 搭載カメラで IC チップの良品と不良品を判定し、過去のナレッジから不良の原因を類推できます。

もうひとつは工場の生産状況をデジタルツインで可視化する「Factory Agent」。AI エージェントにチャットで問い合わせることでノウハウやナレッジの回答を得られます。

そして、デジタル ツインを活用したロボットの遠隔プログラミング。プログラミング技術が低くても扱いやすい GUI でプログラミングでき、それを即座にデジタル ツインでシミュレーションしたうえで遠隔地にあるロボットに伝えられます。

いずれも、熟達者でなくても円滑に工場運営が行えるソリューションであり、「IoT で収集した膨大なデータからその場に応じた適切なデータを取り出すのが難しい」「過去のノウハウやナレッジを生かしきれない」といった製造業 DX の課題を AI エージェントが解決する未来が見えるユース ケースでした。

今回の記事を通じて、生成 AI や先端技術が製造業界にもたらす可能性についてどのような検討が進められているのか、理解を深めていただけたかと思います。生成 AI 活用への次のステップとして、ぜひ下記の関連情報をご参照ください。