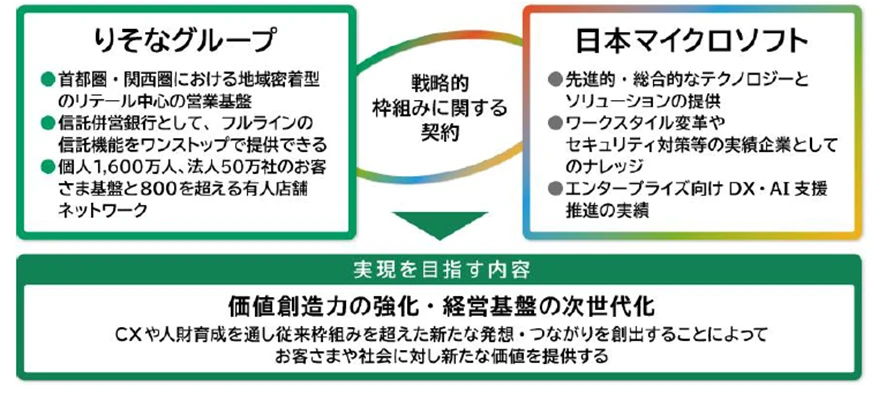

りそなグループと日本マイクロソフトが戦略的枠組み締結。生成 AI を活用し CX を加速 ―価値創造力の強化、経営基盤を次世代化―

2025 年 5 月 29 日、りそなホールディングスと日本マイクロソフトが戦略的枠組み契約を締結しました。通常のシステム導入支援を超え、人財育成から業務変革まで包括的に取り組む本格的なパートナーシップです。狙いは、ルーティン作業に追われる従来の働き方から、人と AI が協働して価値創造に集中する新たなビジネスモデルへの転換。金融業界における生成 AI 活用の先駆的な取り組みとして注目されています。

りそなグループは2023 年にグループパーパス「金融+で、未来をプラスに。」を策定。長期ビジョン「リテールNo.1~お客さま・地域社会にもっとも支持され、ともに未来へ歩み続けるソリューショングループ~」の実現に向け、従来の提案力では応えきれない複雑化・高度化するお客さまのこまりごとに対応する必要性を感じています。

今回の戦略的枠組みは生成 AI を活用し CX を加速し、価値創造力の強化、経営基盤の次世代化を、スピード感をもって実現することが狙いです。

本稿では、契約締結の背景や経緯、ポイントについて、りそなホールディングスの経営層、現場のキーマンにお聞きしました。

■人と生成 AI の協働で価値創造型の働き方へ

「今回、パーパス実現に向けた CX の取り組みは、カルチャーを変える活動だと思っています」と、りそなホールディングス 執行役 グループ戦略部長 伊佐 真一郎氏は話します。

「当社グループは、金融をサービス業と位置付けています。銀行業は融資やバンキングアプリなどの商品を、人がしっかりと考えたソリューションとして提案するビジネスモデルです。そのため、提案力が最大の競争力となります。脱炭素化、デジタル化といった社会構造変革や人生 100 年時代、ライフスタイルの多様化など市場の変化に伴い、お客さまのこまりごとは一層複雑化・高度化していくことが予想されるため、従来の提案力では、お客さまの期待に応えることができないと強い危機感を持っています。」

執行役 グループ戦略部長

伊佐 真一郎 氏

この危機感をパーパス実現の推進力に変えるため、りそなグループが着目したのが生成 AI です。「人の知識や能力だけでは限界があります。人と生成 AI を組み合わせた価値創造型の働き方や文化の醸成に活路を見出しました。金融業界において、生成 AI の活用はまだこれからであり、先行事例もほとんどありません。急速に進化する生成 AI を、当社グループで最大限に生かすためには、部分的支援ではなく、戦略的枠組みの中で取り組むことが必要でした」(伊佐氏)

戦略的パートナーとして日本マイクロソフトを選択した 2 つのポイントについて伊佐氏は話します。「1 つ目は、生成 AI をはじめとするテクノロジーに関して圧倒的な技術レベルの高さです。2 つ目は、日本マイクロソフトの充実した支援体制です。どんなに優れた技術も導入しただけでは意味がありません。生成 AI 活用を定着させ、将来に向けて進化させていく観点から、ベストパートナーであると判断しました」

りそなグループは、これまでもマイクロソフト製品をベースにさまざまな取り組みを行ってきました。「生成 AI の登場は、これまでのツールとインパクトが異なります。進化のスピードもそうですが、人の能力を拡張する世界をもたらします」と、りそなホールディングス 執行役 兼 グループCIO IT企画部担当 兼 ITセキュリティ統括部担当 兼 グループ戦略部(システム改革)担当 片山 光輝氏は話し、こう続けます。

「当社において、ルーティン作業をしつつ業務を行うという基本的スタイルは、何十年も変わっていません。従来の働き方から、いかに価値を生み出す働き方に変えていくか。人と AI が連携し業務を行う環境をつくることで、環境から変革を促すことにしました。また、生成 AI を活用する基盤づくりでは、クラウド サービス Azure を活用することで、AI アプリ開発・展開のスピードアップが図れます。働く環境の早期切り替えが、戦略的締結の背景にあったと思います」

執行役

兼 グループCIO IT企画部担当

兼 ITセキュリティ統括部担当

兼 グループ戦略部(システム改革)担当

片山 光輝 氏

DX により金融業界の構造変革が進んでいます。りそなグループによる生成 AI を活用したCX は、金融の新しい姿を示しています。「金融は経済活動の、いわば血液です。経済が成長するためには、社会の中心で金融が存在感を発揮することが欠かせません。業界において当社グループの CX が成功モデルとなることにより、国内の個人や法人のお客さまと金融との新しい関係構築につながると思っています」(伊佐氏)

■基盤刷新から生成 AI 活用、人財育成まで連動した取り組みを展開

2025 年 5 月、りそなホールディングスと日本マイクロソフトの戦略的枠組み契約締結。背景には、りそなグループにおいて社内業務の生産性に関する 2 つの課題がありました。1 つ目は、業務を支えるインフラの老朽化。既存の他社製グループウェアは、データ活用など発展性が懸念されました。2 つ目は、業務の非効率性。多くの従業員が旧来型のグループウェアを前提とした、報告書や資料作成、スケジュール調整、集計業務などのルーティン業務に追われていました。

2024 年 3 月、りそなグループは既存他社製グループウェアからの脱却を目指し、高度なセキュリティを有する Microsoft 365 E5 を導入。また、2024 年 10 月、従業員の生産性向上を目指すワークスタイル変革室を立ち上げました。「Microsoft 365 導入に際して、日本マイクロソフトからのアドバイスで印象に残っているのは、体験から変えることの大切さでした。Microsoft 365 により従業員体験の向上を図る過程で、業務の断捨離や見直しが行えます。長年利用してきた既存グループウェアの刷新は全社を巻き込んだ大規模プロジェクトとなりますが、2026年3月までの1年間の短期集中で、一気にやり切りたいと考えています。と、りそなホールディングス グループ戦略部 ワークスタイル変革室東家有里氏は話します。

グループ戦略部 ワークスタイル変革室

東家 有里 氏

りそなグループは、業務非効率の解決に向けてマイクロソフトの生成 AI を活用しています。2023 年に、OpenAI が開発した AI モデルを、Azure のセキュアな環境で利用できる Azure OpenAI Service の利用を開始。従業員向け QA サービス、部署ごとの AI エージェントなどの開発を行っています。

「生成 AI の活用では、知見を蓄積するために内製化を目指しています。これまでのDX 推進で定義した人財育成と生成 AI 活用における人財育成ではスキルセットが変わってきます。今回、日本マイクロソフトとの戦略的枠組みにおいて、生成 AI に関して人財育成と活用の仕方は重要テーマです」と、りそなホールディングス グループ戦略部(IT 改革担当) 部長 薄井 孝尚氏は話します。

グループ戦略部(IT改革担当)

部長

薄井 孝尚 氏

今回の戦略的枠組みでは、AI を使う人と、作る人に分けて取り組みを進めていきます。使う人は、グループ全従業員が対象です。「Microsoft 365 で利用できる AI アシスタントMicrosoft Copilot の利用が中心となります。1 年後には、ユーザーが Copilot 利用率などをダッシュボードで見て競い合うこともマイルストーンの 1 つとしています。パーパスの実現に向けて生成 AIを活用し、ルーティン作業を削減するとともに、創出した時間を価値創造の業務に充てていくことでワークスタイル変革の実現を目指しています。(東家氏)。

作る人は幅が広いと、りそなホールディングス IT企画部 グループリーダー 右﨑 通孝氏は話し、説明を加えます。「作る人」は、主に IT 部門を対象としています。認証やセキュリティなど、生成 AI を活用・運用するための Azure 基盤インフラを整備していきます。また、AI エージェントに関しては、社内情報と外部情報を組み合わせる RAG(検索拡張生成)を含めた定義が必要です。今後のポイントは、生成 AI を活用して「作る人」が出てくるということです。IT 部門に限らず、ユーザー部門による“従業員開発”の要素も、生成 AI 活用の裾野を広げるうえで重要です。生成 AI に関しては、これら 2 種類の「作る人」の育成が必要であり、今回の戦略的枠組みに含まれていると考えています。」

IT企画部 グループリーダー

右﨑 通孝 氏

今回の戦略的枠組み締結のポイントは、さまざまな施策が連動しパーパス実現という目的に向かっていく点にあります。日常業務の基盤を Microsoft 365 で刷新し社内情報の一元化を実現。それらを使って Copilot で従業員一人ひとりの生産性・創造性向上を図っていきます。生成 AI を活用する文化を醸成するために使う人と作る人を育成。日本マイクロソフトは、りそなグループ向けに勉強会などを開催し教育面も支援しています。

「3~5 年後には、カルチャー変革の成果が求められます。今後、KPI (重要業績指標) や全体計画を、日本マイクロソフトと一緒につくっていきます。スピード感をもって、計画を進めることができるのは、今回の契約締結があればこそだと思います。また、Copilot や生成 AI の活用によりカルチャー変革の実現をスピードアップできると考えています。」(薄井氏)

3~5 年後、りそなグループの働き方はどのように変化しているのでしょうか。「大半のルーティン作業がなくなり、全ての従業員一人ひとりが、価値創造業務に従事する働き方になっていると思いますと、りそなホールティングス グループ戦略部 ワークスタイル変革室 グループリーダー 加藤 渉氏は話します。

グループ戦略部 ワークスタイル変革室

グループリーダー

加藤 渉 氏

作る人の視点から薄井氏は、「生成 AI を組み入れたシステムを実装することで、生成 AIと共存する業務プロセスを実現できていると考えています」と話します。右﨑氏は「使う人側は意識することなく、裏側で生成 AI が動いているという業務は多くなっていると思います」と付け加えます。東家氏は、働き方の変化について言及します。「パソコンの前に座って仕事をするのではなく、スマホで生成 AI と会話しながら、場所を問わず仕事を進めていくスタイルをイメージしています」

今回の戦略的枠組み契約締結により、りそなグループの CX が加速します。その動きを、地方銀行も注視しています。「りそなホールディングスは、スマホアプリを提供するなど地方銀行との連携を積極的に行っています。当社グループにおける、生成 AI を活用した CX 事例を積み上げて、成功モデルやノウハウを提供していきたいと思います」(薄井氏)

■りそなホールディングスの CX の取り組みは業界の道標に

りそなホールディングスとの戦略的枠組み締結について、日本マイクロソフト 代表取締役社長 津坂 美樹氏は次のように話します。「りそなホールディングス様とは、長年さまざまな形でお付き合いがありました。AI時代は、変化のスピードがあまりにも早い。個別支援ではなく、包括的かつ戦略的な契約を結ばせていただくことで、エンジニアの技術やイノベーションのリソース、最先端の機能を、スピード感をもって活用いただくことができます」

生成 AI活用は、日本の金融業界が新たな成長軌道に乗る絶好の機会となります。しかし、さまざまな規制や企業文化など乗り越えるべき課題もあると津坂氏は続けます。「課題をどう乗り越えて CX を実現していくか。国内金融業界を牽引する、りそなホールディングス様の取り組みは、業界の道標になると思います。パーパス実現に向けてデジタル技術を使ってチャレンジする、りそなグループ様を、テクノロジーパートナーとして全面的に支援していきます」

津坂氏は、企業変革を成功させる要因について分析します。「企業のトランスフォーメーションで重要なのは、アルゴリズムが 10%、テクノロジーとデータが20%、そして人とプロセス、つまり経営層が組織を動かす力が70%です。AI は、あくまで人がリーダーシップを発揮して推進すべきものだと考えています」

実際に、りそなホールディングスの経営陣の本気度は際立っています。2025年6月8日の日曜日、日本マイクロソフト品川本社で開催した「生成AIを活用した業務改革ハンズオン」には、南昌宏 氏(りそなホールディングス グループCEO)をはじめとする経営層が参加しました。東京での実施を皮切りに、大阪、神戸、埼玉を含む全4回の開催を通し、りそなグループの経営・役員陣ら計80名以上へのハンズオンが完了となります。

「今回のハンズオンは非常に熱気に満ちており、トップの強い意気込みを肌で感じることができました。この経営層の姿勢こそが、今回の戦略的枠組みを成功に導く最大の要因だと確信しています」(津坂氏)

■金融業界の新たな成長モデルへ

りそなホールディングスと日本マイクロソフトの戦略的枠組みは、単なるシステム導入を超えた包括的な変革への挑戦です。生成 AI を活用してルーティン作業から価値創造業務へと働き方を転換し、お客さまの複雑化するこまりごとに応える新たな提案力を構築する。この取り組みが成功すれば、金融業界全体のデジタル変革を加速させるモデルケースとなるでしょう。

人と AI が協働する未来の働き方は、もはや構想段階ではありません。りそなグループの実践が示す道筋は、日本の金融業界が持続可能な成長を実現するための重要な指針となります。3~5 年後に描く「ルーティン作業 2 割、価値創造業務 8 割」の世界は、金融サービスの新たな可能性を切り拓いていくことでしょう。

-300x200.jpg)