.jpg)

生成AIは金融業界にどこまでインパクトをもたらすか?FIN/SUM 2025 “真のマネタイズ”に挑む、次世代フィンテック 日本マイクロソフト 出展レポート

※本ブログは、日経ビジネス電子版 SPECIAL「生成AIは金融業界にどこまでインパクトをもたらすか? FIN/SUM 2025 “真のマネタイズ”に挑む、次世代フィンテック 日本マイクロソフト 出展レポート」の再掲です。

フィンテックという言葉が使われはじめて約10年。成果が実を結び始めている。その契機が、金融界でも本業(コアビジネス)での導入が進み出した生成AI(人工知能)の活用だ。そうした中、日本マイクロソフトは2025年3月4~7日に都内で開催された「FIN/SUM 2025」(主催:日本経済新聞社、金融庁)において、「信頼性の高いAI活用と取り組み」などをテーマに、シンポジウムやワークショップを実施。DX推進のヒントやサポートについて、情報発信を行った。

シンポジウム

マイクロソフトがAIエージェントで描く新次元の金融

生成AIの最新動向は? 年間4億ドルのコスト削減

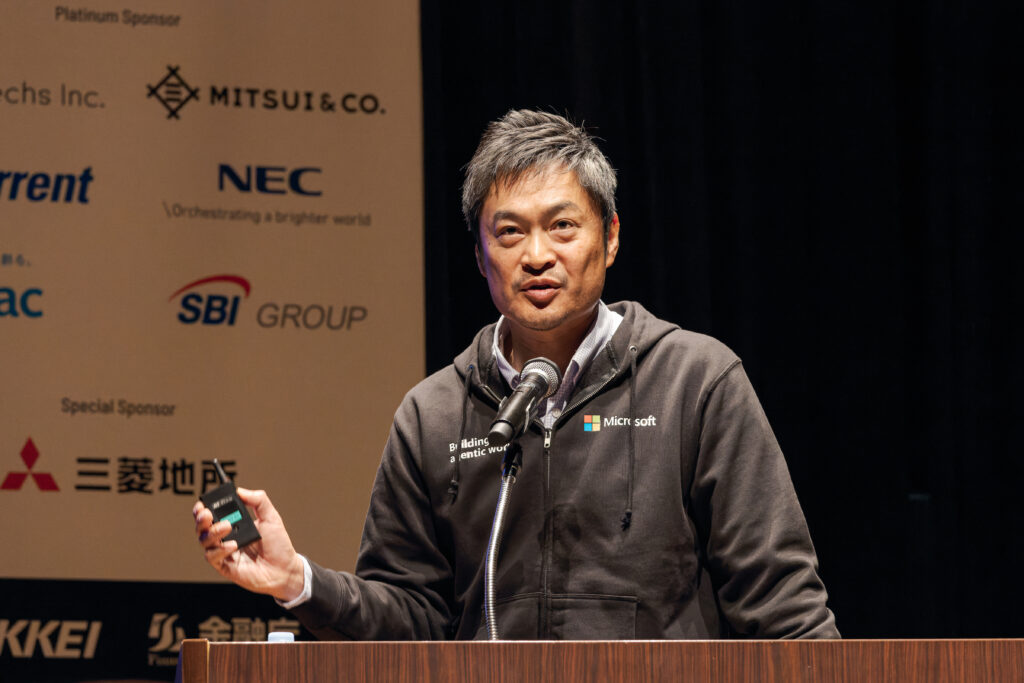

シンポジウムの冒頭に登壇した日本マイクロソフト 代表取締役社長の津坂美樹氏は今年50周年を迎えるマイクロソフトの歴史をまず振り返った。当初のミッションは「世界中のすべてのデスクにパソコンを置く」ことだったが、テクノロジーの進化と共に「クラウド、そしてAIビジネスへの展開へと拡大してきました」(津坂氏)。

代表取締役社長

津坂 美樹氏

2年前に始まった生成AIブームによりChatGPTのユーザーが3カ月で1億人に達したことを紹介。「携帯電話で16年、インターネットで7年、SNSは5年かかったのに比べて、生成AIは驚異的な速さで広がっていきました」と述べる。

IDCの調査では、企業は生成AIに1ドル投資するごとに3.7ドルのリターンを得ている。さらに、2023年には55%だった生成AIの使用率が、2024年には75%へ増加したことを紹介し、「この数字は引き続きどんどん増えていきます」と加えた。

そしてAI導入に必要なアプローチについてBCGのレポートを踏まえ、「人とプロセスが70%を占め、技術やデータは20%、アルゴリズムは10%に過ぎません」と語る。「さまざまな企業の皆様と話して感じたことは、本当の意味で生成AIの効果を得るには、トップはもちろん組織の全員がしっかりとAIを使いこなし、今までと違った働き方をする必要があります」(津坂氏)。

ここで津坂氏は、マイクロソフト コーポレーションの最高経営責任者(CEO)のサティア ナデラ氏が2023年1月に発表した、「マイクロソフトのあらゆる製品にAIを搭載していく」という宣言に触れる。例えばマイクロソフト内でも、コーディングチームが GitHub Copilot を使ってタスクの終了時間を55%早め、「さらにはAIを使うことで、チームメンバーがより仕事に満足感を感じるようになりました」と説明を加えた。

他にもKPIの社内事例として、カスタマサービス部門ではAIが基本的な回答に応じ、難しい回答が必要な場合は人が答えるようにすることで12%速く案件を解決し、年間で4億ドルのコストを削減できたと紹介。他にも人事やファイナンス、営業などさまざまな部門で、Copilot の導入によって業務効率が上がっているという。

津坂氏によると「各国のマイクロソフトの中で日本の社員の Copilot 使用率はトップクラス」であるという。「私自身ミーティング前には必ず資料を分析させていますが、社長が使っているなら自分たちも、と従業員に思ってもらうことも重要。英語のドキュメントを日本語化したり、日本語を多言語化したりすることで言語の壁がなくなりプロダクトのレベルが上がってきました」と成果を語った。

現在マイクロソフトのクラウドプラットフォーム Azure では、LLMやSLMなど1800(※注)を超える幅広い言語モデルが使われているという。またワールドワイドで60の Azure リージョンと、300のデータセンターを24時間稼働させているが、「2030年までにエネルギー効率のネットゼロを実現することを念頭に、データセンターをオペレーションしています」と環境への取り組みもアピールした。

さらに津坂氏は、生成AIのキートレンドについて「個人の生産性アップからビジネスプロセスへ展開され、顧客へのプロダクト提供につながってきました。そこからAIエージェントが提供されるようになり、今はマルチモーダル化の段階にありますが、Copilot がAIにつながるUIであると理解していただきたい」と述べる。

その事例として、津坂氏はトヨタ自動車とマイクロソフトが構築したマルチエージェントAI「O-Beya」に触れ、「車体やエンジンなど、分野ごとのエンジニアの知見がAIエージェントで継承できるようになりました」と紹介した。

マイクロソフトはセキュリティーの確保を至上命題に掲げている。「Secure Future Initiative」を立ち上げ、3万4000人のエンジニアが「設計としての安全性」「既定設定での安全性」「安全な運用」に係わっていると津坂氏は最後に付け加えた。

※注 2025年3月現在

日本の金融機関の動向は? 飛躍的な思考力の進化を受けて

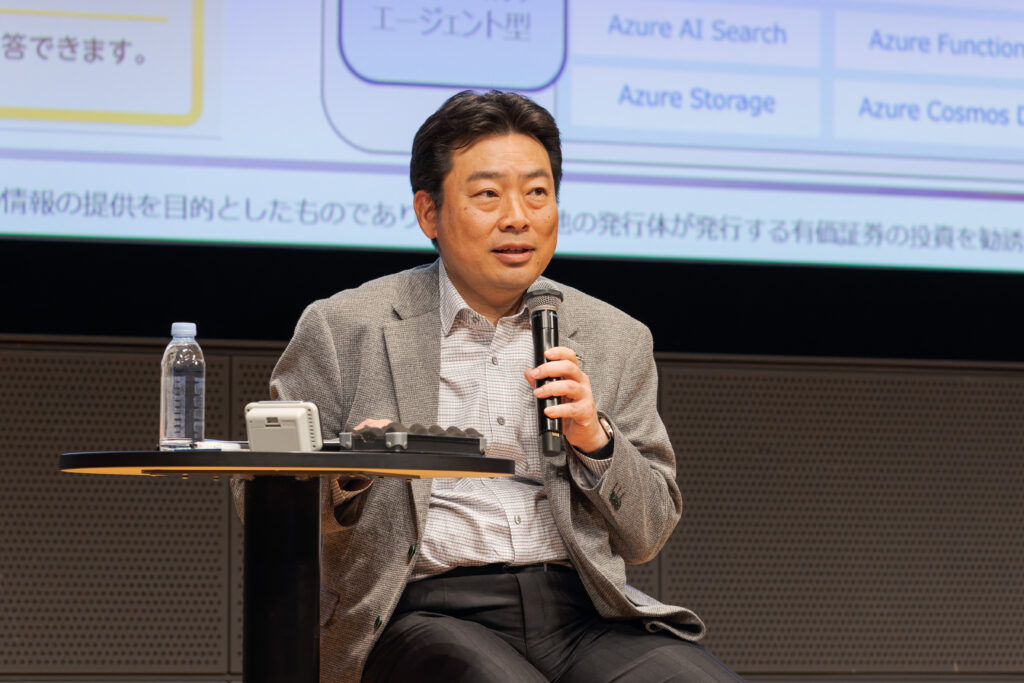

続いて登壇した日本マイクロソフト 執行役員 常務 金融サービス事業本部長の荒濤大介氏は「ChatGPTが登場した2022年から2年間で、日本の金融機関での生成AI活用が非連続の成長を遂げています」と紹介する。同時に、この2年余りでLLMがどのように進化を遂げてきたかを、「出力品質の向上」「マルチモーダル化」「思考力の深化」という3つの例を示して説明した。

執行役員 常務 金融サービス事業本部長

荒濤 大介氏

特にここ1年で思考力が飛躍的に進み、「こうしたLLMの進化を背景に、AIエージェントが世の中の仕事を変えていく時代に突入すると思っています」と述べた。

そのポイントは、さまざまなエージェントを組み合わせた「マルチエージェント」だと荒濤氏は語る。例えば、あるエージェントを使って作ったレポートを、別のエージェントにレビューさせることで精度を向上。また部門ごとに専門のエージェントを作って組織化し、最終的に人間が統合的に管理するような階層構造も描けるという。

AIオペレーターサービスで、リピート率7割以上に

ここで、壇上には大和証券グループ本社 執行役員 大和証券 常務取締役の板屋篤氏が迎えられる。大和証券で2024年10月から導入されている、人のオペレーターを介さずに顧客からの問い合わせに直接AIが回答するAIオペレーターサービスが披露された。

大和証券 常務取締役

板屋 篤氏

板屋氏はサービス導入の経緯を語る。「NISAをはじめ日本全体で貯蓄から資産形成へとシフトしていく中、コンタクトセンターへの問い合わせは大きく増えています。育成や採用などの観点から、全て人だけで対応するのが現実的ではなくなってきました」。

AIオペレーターサービス導入以来、半年弱ですでに1万件以上の問い合わせが入ってきており、利用者のリピート率も7割以上となり「一定の評価を受けていると感じています」と板屋氏は述べる。今後は「できるだけ早く24時間365日体制にして、いつでもすぐにつながる状態を目指しています。加えて、お問い合わせの対象範囲を広げて、お客様に利便性をより感じてもらえるようにしたい」という。

最後に荒濤氏は、マイクロソフトが提供するエージェントと作成基盤を紹介する。例えば Copilot を入り口に、サードパーティが提供しているエージェントを利用したり、自社開発のエージェントを Copilot のようなプラットフォーム上で展開することも今後は可能と考えているという。

また、マイクロソフトではそうしたエージェントをノーコードで簡単に、また本格的に構築できるツールも用意する。「より多くの方々に、エージェントワールドを切り開いていただきたいと思っています」と展望を語った。

ワークショップ①

Microsoft のAgentic AI×金融DX

顧客接点と業務プロセスのリアルな進化

生成AIの進化で、20年越しにインターフェースが変化

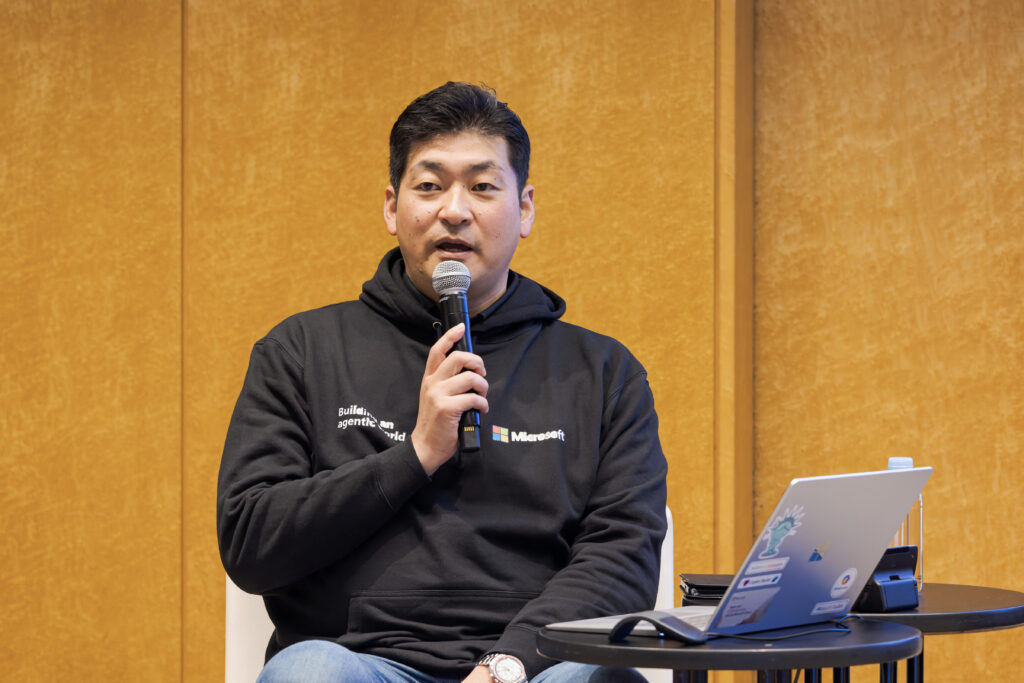

本ワークショップの冒頭、モデレーターを務める日本マイクロソフト 業務執行役員 金融サービス事業本部 銀行・証券本部長の金子 暁氏が、生成AIのキートレンドとなるAIエージェントについて「どのような変化が世の中に起こっていくのか、考えていきたい」とその主旨を紹介する。

業務執行役員 金融サービス事業本部 銀行・証券本部長

金子 暁氏

一例として、20年近く変わってこなかったWebブラウザの検索画面やポータルサイト画面などのインターフェースが、生成AIの登場で大きく変化する可能性があるという。

DATA IMPACT JOINT STOCK COMPANY 取締役

西間木 将矢氏

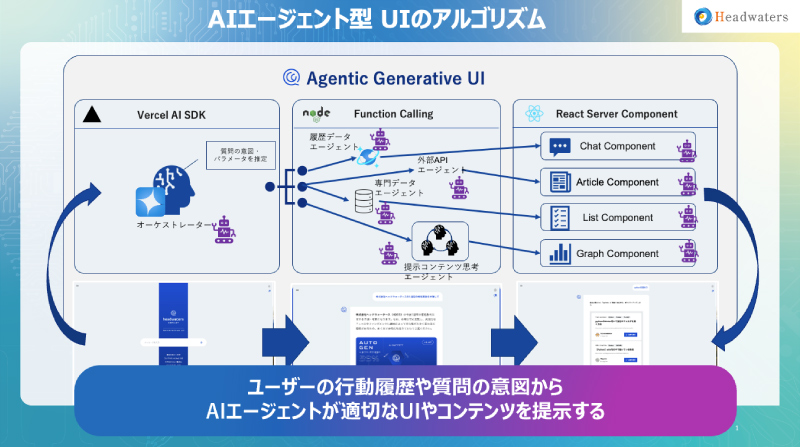

続いてヘッドウォータース 取締役 DATA IMPACT JOINT STOCK COMPANY 取締役の西間木将矢氏が、これからのAIエージェントは単なるチャットインターフェースから、自律駆動型のジェネレーティブUIに変わると述べる。例えば、現在のポータルサイトは多機能化によってメニューが増え、複雑化。ユーザーが必要な情報に辿り着くまでに時間がかかっている。

一方でジェネレーティブUIでは、過去のユーザー履歴や行動パターンなどをAIエージェントが見て、社内外のサイトから得た情報をもとにアクションを提示できるようになると説明する。

さらに西間木氏はジェネレーティブUIの一例として、伊藤忠商事の食料品データ分析と商品開発を支援する「FOODATA」を紹介。導入メリットとして「データ分析から企画提案までのワンストップ化」「市場ニーズに基づく的確な商品開発」「意思決定プロセスの大幅な短縮」を挙げた。

また株式投資のオペレーションに関しても、AIエージェントがユーザーの行動パターンを解析してアクションを想定することで、自律的にユーザーのチェック銘柄の情報を定期的に提示してくれる事例を紹介した。

こうしたジェネレーティブUIを支えているのが大規模言語モデルLLMだ。その進化について、日本マイクロソフト 金融サービス事業本部 銀行・証券本部 AI Transformation Leadの小田裕也氏は、「出力品質の向上」「進むマルチモーダル化」「情報整理/抽出から問題解決へ」という3つのポイントで説明する。

金融サービス事業本部 銀行・証券本部

AI Transformation Lead

小田 裕也氏

LLMが登場した時には翻訳や要約など、人間が情報を読む作業をAIに代替させる目的が考えられたが、「テクノロジーの進化によって、AIは自ら整理した情報を基に考える、より意思決定に近い領域まで到達しています」と小田氏はいう。

小田氏は、人間が仕事をする際の進め方である「考える」「調べる」「実行する」「コミュニケーションする」を例に挙げる。これまでのITは「調べる」と「実行する」が得意だったが、LLMは「考える」と「コミュニケーションする」が得意であると説明。そのLLMに、問題解決する能力を与えるのがAIエージェントであると指摘した。

ルールの整理・可視化もまた重要に

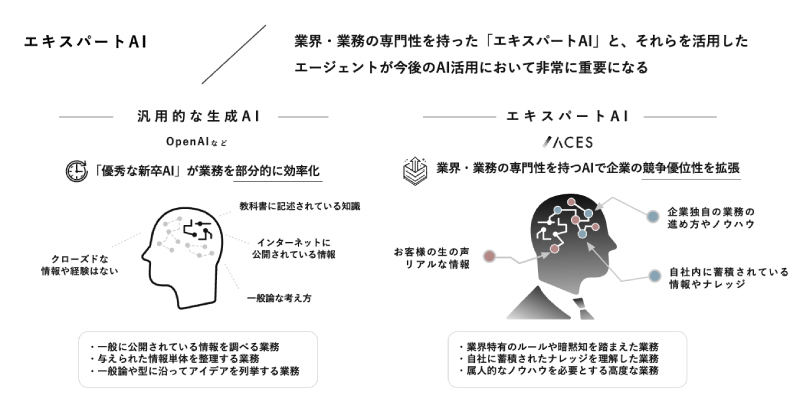

ここでACES 取締役COOの與島仙太郎氏が、顧客の生の声やリアルな情報に対する動き方を把握し、自社に蓄積された情報にアクセスできるAIエージェント「エキスパートAI」を紹介。金融業界においても「エキスパートAI」を活用すれば、間接業務を最大限減らし、直接業務の生産性や付加価値の向上につながると説明する。続けて「銀行営業支援システム」のデモを披露した。

與島氏はリスク・コンプライアンスのAIエージェントについても紹介。非常に多くのルールがある銀行で、リスク・コンプライアンスを担保するには、不要なルールを削除したり、整理してルールを可視化する必要があり、そこにAIが生きると述べた。

取締役COO

與島 仙太郎氏

そして今後の生成AI時代における、企業に必要な技術資産の体系として「エージェントOPS」「エキスパートAI OPS」「データOPS」の3つを、レイヤーごとに整備を進めていくことが重要であると指摘した。

最後に金子氏は、マイクロソフトの生成AIの利活用推進の取り組みについて補足する。「金融庁が公表したAIディスカッションペーパーが目指す、金融分野における健全なAI利活用促進のため、わたしたちマイクロソフトも全面的に協力していきたいと思います」」と、今後の展望を語った。

ワークショップ②

保険業界における生成AI活用の現状と

AI エージェントによる今後の展望

2025年は保険業務領域へのAIエージェントの導入が本格化

冒頭、日本マイクロソフト 金融サービス事業本部 保険・地域金融本部長の長町浩史氏が、保険業界における生成AI活用の現状を紹介。生成AIは2024年から保険業務など各業界の業務特化サービスへの導入が進んできた。2025年には、2024年末頃より業務に入りこんできたAIエージェントが、自律型エージェントという形で導入が進んでいくのではと見解を示している。

金融サービス事業本部 保険・地域金融本部長

長町 浩史氏

さらに長町氏は「将来は保険商品の開発や提供、カスタマイズまでAIと協調して実施するような世界が来るのではないかと考えています」と続ける。

保険業界をグローバルベースで見ると、すでに「保険金請求」「保険引受」「コンタクトセンター」「不正検出と保険数理計算」という4つの分野での活用実績が増えているという。例えば保険金請求のドキュメントの要約や、口頭での支払い依頼には、AIが自動で文字起こしを行い次のアクションをフォローアップする。「保険引受」においては、申請結果を他と比較して不正の有無を確認するような使い方も行われているという。

長町氏は、2025年はより本格的に生成AIのビジネス活用が展開されるフェーズになると見ているが、「生成AIを導入しても全員が同じように生成AIを活用できていないことも多いため、使う側のスキルを上げていく必要があります。一方で、誰が使っても同じパフォーマンスが出せるようにもしなければなりません」と課題を指摘する。

そのうえで「各業務のエージェントを束ねるマルチAIエージェントのサービスやAIエージェントが組み込まれた Copilot のツール群なども提供されてきており、今後も保険業界におけるAI活用の高度化のお手伝いをしていきます」と抱負を述べた。

生成AIを普及させるために、考えるべきこと

ここからは日本マイクロソフト 金融サービス事業本部 保険・地域金融本部 アカウント テクノロジー ストラテジストの石田裕幸氏がモデレーターを務めたパネルディスカッションとなり、Azure 上で生成AIのソリューションを活用・提供する3社が独自の取り組みを紹介した。

金融サービス事業本部 保険・地域金融本部アカウント

テクノロジー ストラテジスト

石田 裕幸氏

IT・デジタル戦略部 デジタル戦略推進グループ

グループマネジャー

寺﨑 亮氏

明治安田生命保険 IT・デジタル戦略部 デジタル戦略推進グループ グループマネジャーの寺﨑亮氏は、明治安田生命保険のDX戦略(生成AIに関する取り組み)を紹介。その中で、全従業員の業務効率化・高度化をサポート「デジタル秘書」の開発や、様々なAI・データを柔軟に利活用し、拡張性や機動性を具備する「AIプラットフォーム」の構築、先端技術を活用した「BPR」による業務効率化の3つに注力していると説明した。

これに対して、石田氏は「BPRの取り組みの一環で、特にビジネスプロセスを変えるために生成AI活用を考えているところが、大きなポイントですね」と感想を述べた。

MS&ADインシュアランスグループホールディングス デジタルイノベーション部 主席スペシャリストの近田伸矢氏は、マイクロソフトのオフィスアプリケーションを生成AI対応にさせる、拡張アドイン「AIリボン」を紹介。日常的に業務で利用しているアプリケーションで、メニューボタンから生成AIが使用できる。これにより生成AIの活用を広げていきたいと話す。

デジタルイノベーション部 主席スペシャリスト

近田 伸矢氏

これに対して、石田氏は「業務シナリオや利用シナリオをうまく溶け込ませて、自然な形で生成AIが使えることが普及につながっていきますね」と感想を述べた。

ACES 取締役COOの與島仙太郎氏からは、最初に具体的な商談やロープレにAIを活用する、大同生命保険との事例を紹介。そこでは商談の動画・音声をAIが解析し、非言語コミュニケーションも含めて定量的にAIが評価する。ベテランのノウハウを構造化し、誰でも活用可能なナレッジとして蓄積・共有する取り組みだという。

取締役COO

與島 仙太郎氏

次にSOMPO Light Vortexの、車の査定に関するエキスパートの知見をAIアプリで再現する事例を紹介。地理的・人的なボトルネックを解消し、デジタル事業の実現を支援するという。これに対して、石田氏は「顧客接点領域での音声や動画など、非構造データの価値に力を入れていると感じます」と感想を述べた。

終盤、石田氏は各社に対して、エンドユーザーに生成AI利用のハードルを下げてもらうポイントについて質問した。

寺崎氏は「まずはチャット機能からはじまり、次にプロンプトの埋め込みによるカスタムGPTのような機能、そして、それらの機能を複数連結させたワークフロー型を学んでもらうなど、段階を踏むことが重要です」と答える。近田氏は「1つはChatGPTの精度を高めていくことで、エージェントの役割を細分化し複数のエージェントが相互に自律的に動くようにする。もう1つはChatGPTに全て判断させるのではなく、最終的には人間のプログラムも関与できるようにすることも大切です」と答える。

最後に與島氏は、「業務にフィットするよう、企業のプライベートなデータやナレッジ、コンテキストに的確に接続されていることが重要ですね」と答え、本ワークショップを締めた。

Microsoft AI Tour Tokyoイベントレポート

Microsoft AI Tour 産業別セッションレポート【金融】〜思考の地平を拡大する AI エージェントによる金融業界の変革〜

Microsoft の Agentic AI × 金融DX —顧客接点と業務プロセスのリアルな進化powered by 日本マイクロソフト①